第96話 原稿

目次

第95話のおさらい

小論社会議室。

花井は編集長から、かつて自分が花井に胸倉を掴まれて恫喝されたのが2年前だったがそれから2年で花井が言っていたように本当に革命が起こったと感慨深げに呟く。

そして編集長は花井に対して、響に連載の話を持ちかけたかどうかを確かめる。

高3の大事な時期だからという花井に、編集長は響の作家としてのピークは今であり、今こそ書かせるべきだと主張する。

「のん気に成長を待ってる場合じゃない。1年後には今のセンスは消え失せてるかもしれない。」

その言葉に、思わず花井は編集長の胸倉を掴み互いににらみ合う。

手を離し、失礼します、と出口へ向かおうとする花井に、編集長は、すでに新雑誌を立ち上げるには時間がないので、今日、響から連載の確約を得るようにと命じるのだった。

北瀬戸高校の図書室で響は海外文学を物色していた。

「海外にも小説はあるのよね。なんでだろ、今まで全然気づかなかった。」

涼太郎を前にそう口にする響。

そんな響に、涼太郎は留学先の国は決まったのかと質問する。

響はそれを肯定するのだった。

響は職員室で担任にイギリス留学の意思を表明していた。

教師は立ち去ろうとする響に対して、なんでイギリスなのか、と訊ねる。

「まずは英語。次にオランダ語、ドイツ語、フランス、イタリア……色んな国の小説を読んでみたい。」

その言葉に、呆気にとられる教師。

「……そんな次々と、言葉なんか覚えられるものか……?」

「わかんない。わからないから言ってくる。」

響のブレない姿勢を前にして、教師は天才ってこういうものか、と俯く。

「俺には、とんでもないアホにしか思えない……」

北瀬戸駅北口に降り立った花井。

この先どうすべきか頭を抱えていると、リカから電話が来る。

花井はリカに今自分が置かれている状況を説明し、北瀬戸駅まで来てるがどうしたらいいのか、と再び頭を抱える。

これまで響のために仕事の話を断り続けてきたのに、どうしてそんな自分が彼女に連載の話を持っていく事ができるのか、と苦しい心の内をリカに吐露する。

黙って花井の言葉を聞いていたリカは、響の未発表作品があればいいんだよね、と確認する。

連載が条件なので、ある程度の長さの作品じゃないとダメだと花井から聞いて、リカは、ひとつ確認して欲しいことがある、と花井に切り出していた。

高校生の時に感じていた響に関する小さな違和感があったことと言い、花井にある人の元へ行くように指示する。

ブックカフェでいつものように仕事中の涼太郎の元に花井が現れる。

花井はそれまで涼太郎が相手をしていた女性客二人の視線をものともせず、涼太郎の元へ行くと、無言で人差し指の先だけ動かすしぐさをして涼太郎を呼び寄せる。

戸惑いつつも、花井の元に近寄っていく涼太郎。

至近距離にきたところで花井が訊ねる。

「響が『お伽の庭』の前に書いた小説があるの?」

前回、第95話の詳細は以下をクリックしてくださいね。

第96話 原稿

追求開始

響が『お伽の庭』の前に書いた小説があるのかと問われた涼太郎は、少しの沈黙の後、いや? 自分に聞かれても? と答える。

そして、客がいる前で響の話はちょっと、と会話を避けようとしていた。

それを聞いた花井は、客がいなくなるまで待たせてもらうと言ってカウンターの椅子に座る。

涼太郎と花井の間で交わされたやりとりの内容に絶句する二人の女性客。

しかし花井はそんな二人を歯牙にもかけない。

二人の女性客は花井の圧力に負けて、店を後にするのだった。

涼太郎と花井だけが残されたブックカフェ内の空気は緊迫していた。

カウンターからじっと涼太郎と見据える花井。

涼太郎はそんな花井に観念した様子でコーヒーを淹れる。

(……やり方が響に似てるな。)

花井は提供されたコーヒーを飲み、おいしい、と感想を告げる。

それに対して、ありがとうございます、と返したあと、涼太郎は響の小説の話は俺にされてもわからないのでもうすぐバイトが終わる響の元へ行くようにすすめる。

「……さっきリカちゃんから聞いた話ね。」

しかし花井はそんな涼太郎の言葉を無視して話を切り出していた。

リカの”違和感”

ブックカフェにやってくる前、リカは電話で花井に自身が感じた響に関する違和感を告白していた。

最初に違和感を感じたのは2年前、響が文芸部に入部してまだ間もない頃に涼太郎とリカが部室で二人きりになった際、涼太郎は響の小説を読んだことがないと言った時だったとリカ。

響は『お伽の庭』を誰にも見せずに執筆したし、部誌を作ったのもその後だと前置きしてから、リカはその後涼太郎が名だたる文豪は自殺しているので、響が小説家になっても幸せになれるとは思えない、と言ったことを挙げる。

そこでリカは小説を書いたことがあるかどうかすら知らないはずの響のこととあまりにも自然に文豪と同列に語ることに違和感を覚えていたのだった。

「まるで響ちゃんの小説がすごいってこと知ってたみたいに。」

そこまで花井の話を聞いた涼太郎は、その会話のことを覚えていない、と返すのみ。

花井はコーヒーカップを傾け、さらに続きを話す。

リカの覚えた次の違和感とは、響が誰にも内緒で小説を投稿したと知った時だった。

「ねえ、ふみちゃん。響ちゃんてどうして『お伽の庭』を誰にも内緒にしてたんだろ?」

リカに問われ花井は、15歳で処女作だから恥ずかしかったのでは、と返す。

普通はね、とその主張を一旦は受け入れるリカ。

「でも、響ちゃんだよ?」

リカは、響は書いた小説を恥ずかしがるタイプではない、と言い切る。

そしてその証拠に、部誌で書いた短編小説に関して響は特に照れる様子を見せず、ごく自然に自分に読ませてくれたとリカ。

以上のことからリカは、響は小説を書いたなら、身近な涼太郎を始めとして普通に周りの人間に見せるだろうと結論する。

しかし『お伽の庭』に関しては周囲には一切見せなかったこと事実に関してリカは、何か理由があるのかな、と花井に問いかける。

コーヒーカップは空になっていた。

涼太郎と花井の間に沈黙が流れる。

おかわりがいるかという涼太郎に、カップを差し出す花井。

そして花井は、リカが感じていた最後の”小さな違和感”について語り出す。

リカは響が『木蓮』に小説を投稿したそもそもの理由を問いかける。

花井は響から電話を受けた時のことを振り返る。

「えっと確か……小説家になりたいなんて全く思ってなくて…」

そして、響が『感想だけ聞きたかった』さらに『自分の価値観を確認したかった』と言っていたことを思い出す。

「………あれ………」

花井は自分で言ったことに違和感を覚え、固まっている。

「あの響ちゃんが価値観の確認? なんかあれって思うよね。」

リカは、感想を聞きたいなら涼太郎に聞けばいいだけなのにも関わらずわざわざ『木蓮』に投稿してまでプロの判断を求めたということは、響が言っていたように自身の価値観を疑う何かが『お伽の庭』執筆前にあったのだろうという推測を花井に披露する。

花井は立ち上がり、涼太郎は『お伽の庭』を読む前から響が優れた小説を書くことを知っていた、と指摘する。

リカは花井に話した違和感を全て繋げてみるとそういうことになるのでは、と花井にその推測が正しいかの確認を頼んでいたのだった。

花井は、響が『お伽の庭』以前に書いた作品があるのではないかと涼太郎に問いかける。

そして響の才能に気づいていた涼太郎はあえて彼女の小説を酷評し、響に注目が集まるのを防ごうとしていた、と続ける。

作業を中断し、花井に振り返る涼太郎。

その視線は鋭い。

花井はその視線を受けても一切怯まず、真っ直ぐに涼太郎を見据えている

「何度も言いますけど、響の小説の話を俺にされても何もわかりません。」

そう答えた涼太郎に、否定はしないのね、と花井。

これまで自分が口にした考えが的外れなら否定するはず、と響の原稿の存在を確信して立ち上がる。

「今から響に原稿をもらいにいく。ごちそうさま。いくら?」

涼太郎の出した答え

目を閉じ、顔に手を当てて俯く涼太郎。

「……原稿があるとして、どうするんですか?」

そのままの姿勢で花井に問いかける。

花井は、連載作品が必要だが受験生の響に新作の執筆は頼めないので、『お伽の庭』以前に書かれたはずの原稿を連載にするのだと答える。

涼太郎の姿勢は一切変わっていない。

どうして、と口にするのみ。

花井は財布から出した一万円をカウンターに置き、ありがとう、と出口に向かう。

「……あなたは本を作るのが仕事だから、響の人生がどうなろうと構わないんでしょうけど。」

花井は足を止め、涼太郎に振り返る。

「少しでいいから響のことを考えてやってくれないかな。」

顔に当てていた手を離し、涼太郎は花井に向けて、連載は響がやりたいと言ったことなのか、と呟く。

そして既にある原稿を使うとしても手直しがあるし、一度は退学してまでマスコミを遠ざけたのに連載が始まったら響の周りがまた騒がしくなる、と続ける。

そして先日も花井の友人を名乗る漫画の編集が響に仕事の話を持ってきたことを付け加える。

(……あの豚。)

花井は脳裏に幾田の顔を思い浮かべる。

「せめて高3の今年1年は、そっとしておいてくれませんか?」

涼太郎の静かな要求に花井は、響は友達であり、受験に専念すべきだからそれはわかる、と返す。

しかし花井は、それでも響の小説は世に出したいし、文芸界の為に力を貸して欲しい、嫌われても恨まれても仕方ない、とまで言い切るのだった。

「ただ全力であの子を支える! それが私の仕事なの!」

「………」

涼太郎は呆けた表情で言葉を失っていた。

再び出口に向かおうとする花井に、涼太郎が声をかける。

「原稿はありますよ。」

本当に!? と言って花井は涼太郎に振り返る。

涼太郎は何も言わず、カウンター内から出て花井に近づいていく。

そして店に入ってきた時に花井が涼太郎にやったように、人指し指で花井を呼び寄せる。

耳打ちするのかと思い、無防備に近づいてきた花井の喉を涼太郎は突如右手で掴み上げる。

不意打ちで首を絞められる花井。

「かっ……」

何か言おうにも言葉にならない。

涼太郎は苦しむ花井の顔を表情を変えることなく見上げていた。

首を絞めて来る涼太郎の手を外そうとする花井だったが、涼太郎の手はびくともしない。

そして涼太郎は左手のフォークを花井の顔の前にかざし、これがなんだかわかりますか? と問いかける。

声が出せない花井に涼太郎は、これはフォーク、と続ける。

「ケーキを食べたり、頸動脈を刺したりするのに使います。」

冷たい視線で花井をにらむ涼太郎。

「わかりあうことはできないみたいだ。説得も無駄だろうからしない。響にとってあなたは邪魔だ。さよなら。」

焦る花井の首元に向けて涼太郎が左手に握ったフォークを振り下ろそうとする。

その瞬間、響が現れ、松葉杖の先で涼太郎の脇を思いっきり突く。

モロに響の一撃を食らった涼太郎は花井の首から手を離していた。

響は意味が全くわからない様子で、何やってんの? とだけ二人に問いかける。

ようやく動けるようになった花井は、響を庇うようにして立つ。

「下がって。こいつ本当にヤバいわよ。警察に電話して……」

落ち着いて、と響。

そして、前後はわからないが、芝居だろうと指摘する。

「何言ってんの! 響が来なかったら私……」

焦る花井に響は、自分が来てる事に涼太郎が気付いていたと告げる。

その一言に、え? と驚く花井。

床に座り込んでいた涼太郎は、10年以上一緒にいるので響が近付いてきたら気配でわかる、と花井に向けて答えるのだた。

そして、響が今後どう判断するかはわからないし、自分は響を守ることしかできないから、と言ってさらに続ける。

「知っておいてほしかったんです。花井さんが本気で文芸に取り組んでる様に、響のことを本気で守りたい奴もいるって。」

花井は響の松葉杖を思いっきり涼太郎の顔に振り下ろす。

「………! クソガキ…!」

松葉杖での反撃は続く。

「ごめんなさい ちょ…痛…」

話の流れが分からない響は、目の前で起こっている事態をただただ不思議に思うだけだった。

感想

推理ドラマのラストみたい

リカはさすが天才といった感じだったな。

彼女の優秀な頭脳が拾い集めていた小さな違和感。

それらを繋ぎ合わせて彼女が導き出した仮説が見事に当たっていたわけだ。

今回の話は、話の筋も、そして見せ方にしても、まるで推理ドラマのラストみたいな展開だった(笑)。

あー、リカの言っていた小さな違和感って、そういうことだったのか、と思った。

頭の良い人なら前回の話の時点で涼太郎が響の小説を既に何作も読んでおり、酷評し続けることで世に出さないようにしていたことに気づいていたかもしれない。

ちなみに自分は全然気づけなかった。悔しいなー。ヒントはあったというのに……。

自分はてっきり、今回の話で涼太郎から響の小説家あるという事を聞き出し、響と花井との間で問答が展開されるのかなと思ったけど、とんでもなかったな。

出てきたのは涼太郎の禍々しいまでの愛だった(笑)。

涼太郎の闇

いやー、ほんと忘れかけていた。

響のことになると暴力も辞さないところが珠に傷の好青年……って思ってたけど、とんでもなかったな。

そういや思い返してみれば、涼太郎ってそんなかわいいやつじゃなくて、やべぇやつだったわ。

特に今回の花井に対する喉輪+フォーク突きつけに関しては、響に止められることを期待した冗談や演技だとしてもやっていいことと悪いことがあるだろうに……。

花井にしたことは明らかな暴力行為であり、涼太郎が持つ狂気を分かりやすく読者に教えるものだった。

でも今回の話で一番涼太郎に戦慄すべきなのは、響の才能を世に出さない為にわざと響の小説を酷評し続けてきたということではないだろうか。

明らかに響の人生そのものを支配しにかかってるのが怖い……。

もし響が木蓮に投稿しなかったら、たとえ小説を書くことはやめなかったとしても、ずっと彼女の才能は埋もれていた可能性があったわけだ。

それでも、おそらく響が筆を折ることはなかっただろう。

天才且つ何よりも小説好きの響にとって、評価されようがされまいが書き続けるのが自然なことではないだろうか。

涼太郎は本当におかしい。

響の小説を世に出さないのは彼女のためといいつつ、それが完全に自分の為でしかないとは露ほども考えていないのだろう。

響のことになると狂気を見せる涼太郎。

響のこと以外に関してはごく自然な好青年でしかないからこそ、余計に彼の抱える闇が引き立っている。

やはり自室の壁いっぱいに響の写真を貼っているだけのことはある。

あれは完全にストーカー気質の人間だけがとる行動だと思う。

そんな涼太郎と変わらず幼馴染として付き合い続けている響も響だわ。

響はそもそも孤立しがちだから、響に向けて常に惜しみない愛を主張し続ける涼太郎だけが彼女の周りにいたのだろう。

しかし響に近づこうとした男も密かに排除していてもおかしくないな。

実際、最近涼太郎が殴るシーンが続いたけど、その対象はいずれも響に害を加えようとした男たちばかりだった。

たとえその相手がどんな権力を持っていようが躊躇なく殴るのだろう。

そういう点ではある意味、響とお似合いとも言えるのかな……。

響が他の誰かを好きになることはなさそうだし、結局涼太郎が響の伴侶になるんじゃないだろうか。

もし涼太郎が響の小説が世に認められているこの状況や、彼女が文学に生きることを受け入れるなら響の今後の生活を支えられる心強い味方になるのだろうけど……。

響の進路調査票を勝手に書いて提出していたなんてこともあったし、響との未来予想図を語っているのを祖父江秋人から気持ち悪いと一刀両断されたこともあった。

どうも涼太郎は響に普通のお嫁さんを望んでいるっぽいんだよなぁ。

涼太郎は女性の味方でありフェミニストっぽさを感じるけど、その心の内奥にはマッチョイズムが息づいているということなのか。

俺の女は俺が守る! というのは最高にかっこいいけど、響に対する支配欲がでかすぎて恐怖を感じる。

涼太郎を気持ち悪いと言い切った祖父江秋人は慧眼だと思う(笑)。

響の涼太郎に対する気持ちは

響は自分の作品を評価しなかった涼太郎の本当の気持ちに気づいているのだろうか。

1巻を確認すると、花井に『お伽の庭』を絶賛された後、響は自身の価値観を認められたことに対して嬉しさを隠せていなかった。

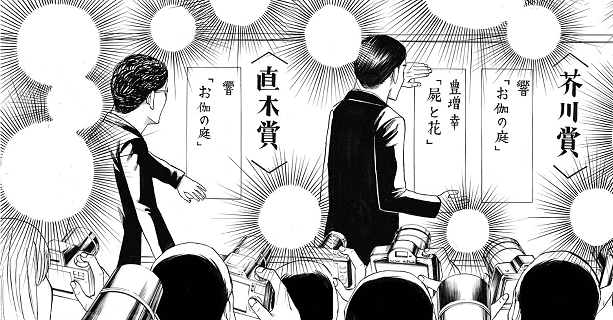

そしてついに『お伽の庭』は一編集者である花井はおろか、芥川直木W受賞という形で世に認められ、文芸界に革命を起こすまでに評価されるわけだ。

そうやって世の中からこれ以上ない形で認められたことで、響はこれまで涼太郎から酷評され続けていたことに関して何を感じていたのだろう。

涼太郎に文学を解する感性がないとは判断しなかったはずだ。

響は頭がいいから、自分の作品を評価することで自分を世に出さないのが涼太郎の目論見だったとすぐに気づくと思う。

しかし受賞前後で涼太郎との間柄が何か変化した様子は見られない。

結論としては、たとえ響が涼太郎の思惑に気づいたとしてもそれは響にとっては大したことではなかったということなのだろう。

そもそも響には涼太郎以外に文芸部部員くらいしか同年代の友達はいない。

何だかんだで、これまで自分に気を配り続けてくれていた涼太郎との関係を断ち切ることはしないということか。

天才である響の感性は普通の人にはわからない。

いつか響が涼太郎のラブコールに返事をする時が来るのだろうか。

以上、響 小説家になる方法第96話のネタバレを含む感想と考察でした。

第97話に続きます。

コメントを残す